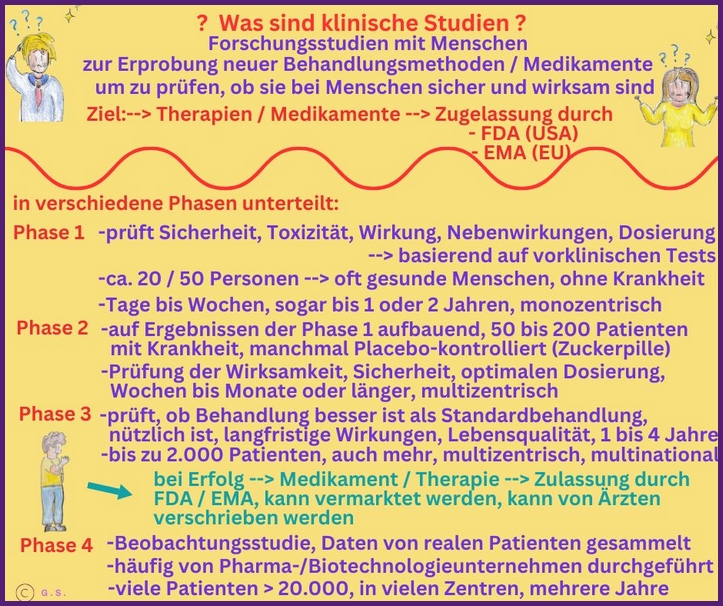

Was sind klinische Studien?

Klinische Studien sind ein strukturierter Prozess zur Bewertung der Sicherheit, Wirksamkeit und Durchführbarkeit medizinischer Interventionen am Menschen. Sie sind unerlässlich, um wissenschaftliche Erkenntnisse in Behandlungen umzusetzen, die die Gesundheitsergebnisse verbessern. In der Regel werden Studien in klar definierten Phasen durchgeführt, die von einer ersten Sicherheitsbewertung in kleinen Gruppen bis hin zu größeren Studien reichen, in denen die Wirksamkeit bestätigt und Nebenwirkungen in verschiedenen Bevökerungsgruppen überwacht werden.

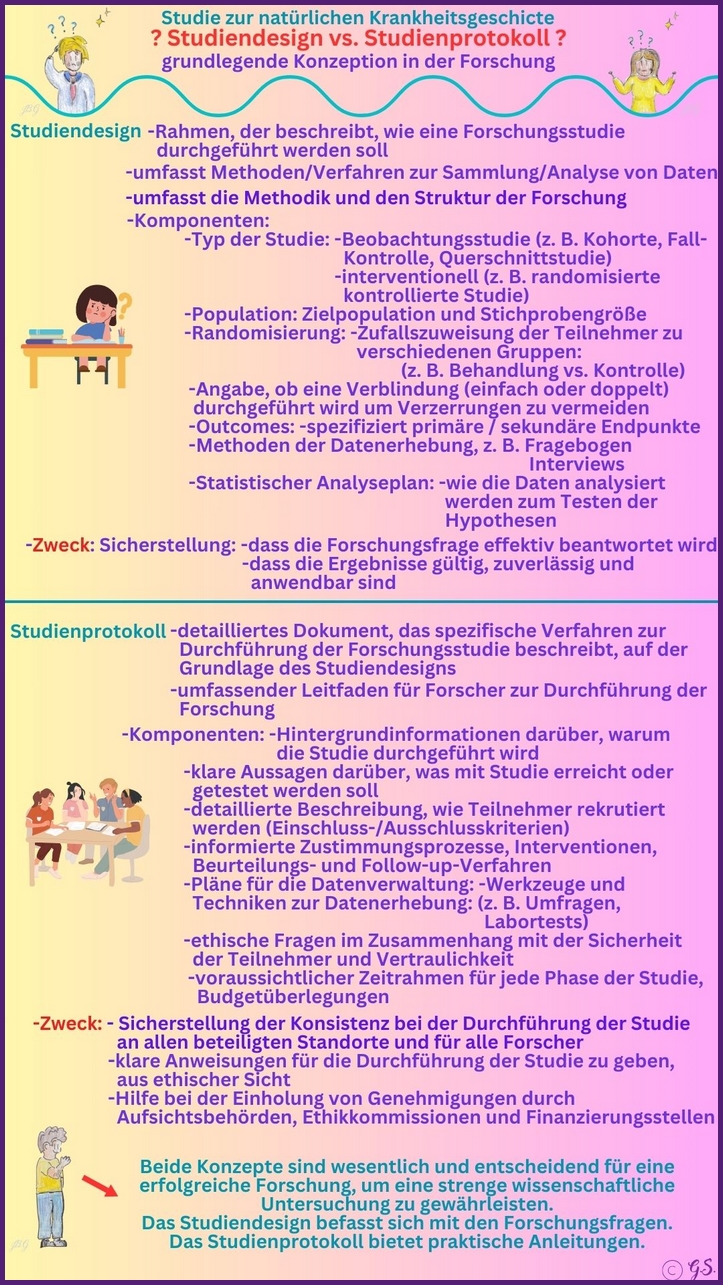

Bevor eine Studie beginnt, formulieren die Forscher eine klare Forschungsfrage, entwickeln ein Protokoll, in dem das Studiendesign, die Zulassungskriterien, die Behandlungsschemata, die Endpunkte und die statistischen Methoden dargelegt sind, und holen die behördlichen und ethischen Genehmigungen zum Schutz der Teilnehmer ein. Die Teilnehmer werden rekrutiert, üer mögliche Risiken und Vorteile informiert und nach dem Zufallsprinzip verschiedenen Gruppen zugewiesen, z. B. der neuen Intervention, der Standardbehandlung oder dem Placebo, um sicherzustellen, dass die Vergleiche unverfälscht sind.

Während der gesamten Studie werden Daten gesammelt und auf Sicherheit und Integrität überwacht, wobei unabhängige Ethikkommissionen und Datenüberwachungskommissionen eine Aufsichtsfunktion ausüben. Die Ergebnisse klinischer Studien fließen in Leitlinien für die klinische Praxis, behördliche Entscheidungen und weitere Forschungsarbeiten ein, mit dem Ziel, die Patientenversorgung zu verbessern und gleichzeitig zum Verständnis der Wirkungsweise von Therapien in der Praxis beizutragen.

Ein umfassender Überblick über klinische Studiendesigns und ihre Anwendungen

(englische Studienbezeichnungen wurden in den Überschriften beibehalten)

1) Parallel-group randomized trials

Teilnehmer werden in klinischen Studien, den Parallelgruppen-Randomisierungsstudien, zufällig einer von mehreren Gruppen zugewiesen und verbleiben während der gesamten Studiendauer in ihrer jeweiligen Gruppe. Jede Gruppe erhält verschiedene Interventionen, wie ein neues Medikament, eine Standardbehandlung oder ein Placebo. Um die Wirksamkeit oder Sicherheit zu bestimmen, werden die Ergebnisse der Gruppen miteinander verglichen. Zentrale Eigenschaften sind die zufällige Zuordnung, die gleichzeitige Behandlung und die Gruppenergebnisse. Dies ermöglicht eine unkomplizierte Umsetzung und Analyse und verringert das Risiko von Übertragungseffekten.

2) Crossover trials

Bei klinischen Crossover-Studien erhalten die Teilnehmer mehrere Interventionen in einer festgelegten Reihenfolge, wobei zwischen den Behandlungen Auswaschphasen eingelegt werden, um Übertragungseffekte zu reduzieren. Jeder Teilnehmer fungiert als eigene Kontrolle, wodurch die Genauigkeit des Vergleichs gesteigert wird. In der Regel bekommt jeder Teilnehmer alle Behandlungen, wobei die Reihenfolge zufällig bestimmt wird. Die Ergebnisse werden dann innerhalb desselben Teilnehmers über die verschiedenen Behandlungsperioden hinweg verglichen.

3) Adaptive trials

Adaptive Studien sind klinische Studien, die Anpassungen des Studiendesigns basierend auf Zwischenergebnissen ermöglichen, ohne die Integrität der Studie zu gefährden. Diese Änderungen sind im Voraus geplant und folgen einem statistischen Rahmen. Forscher können Intervalle wie Stichprobengröße, Randomisierungsverhältnisse oder Dosierungen anpassen und die Studie vorzeitig beenden oder Elemente hinzufügen, um die Effizienz und ethische Grundlage der Studie zu verbessern.

4) Basket trials

Basket-Studien stellen klinische Untersuchungen dar, bei denen eine zielgerichtete Therapie auf verschiedene Krankheiten mit vergleichbaren molekularen Eigenschaften getestet wird. Die Gruppierung der Patienten erfolgt nicht auf Basis des Ursprungsgewebes, sondern nach molekularen Anomalien. Diese Studien machen es möglich, z. B. Patienten mit verschiedenen Krebsarten, die dieselbe Mutation oder Biomarker aufweisen, gleichzeitig zu behandeln. Jede Kohorte wird individuell untersucht, jedoch existiert ein übergeordnetes Design zur Gesamtevaluation der Therapie. Das Ziel besteht darin, die Effektivität der Therapie in unterschiedlichen Kontexten zu evaluieren und die Bestimmung geeigneter Patientenpopulationen voranzutreiben.

5) Umbrella trials

Klinische Studien, die in der Onkologie verwendet werden, um verschiedene zielgerichtete Therapien innerhalb einer nach molekularen Subtypen oder Biomarkern unterteilten Krebsart zu bewerten, werden als Umbrella-Studien bezeichnet. Patienten werden in Kohorten eingeteilt, die jeweils eine geeignete zielgerichtete Therapie basierend auf ihren molekularen Veränderungen erhalten. Mit diesen Studien können mehrere Ansätze innerhalb eines Protokolls gleichzeitig getestet werden, wobei eine gemeinsame Infrastruktur für Screening, molekulare Zielerkennung und Endpunkte verwendet wird. Die Entscheidungen zur Behandlung basieren auf den spezifischen molekularen Subtypen der Patienten.

6) Platform trials

Plattformstudien sind ein flexibles Rahmenwerk für klinische Studien, das mehrere Therapien für eine Krankheit innerhalb eines Protokolls bewertet. Im Gegensatz zu festen Studien können bei Plattformstudien im Laufe der Zeit Arme hinzugefügt oder entfernt werden, was eine effiziente Bewertung neuer Therapien ermöglicht. Sie nutzen gemeinsame Infrastrukturen für Screening, Randomisierung und Ergebnisbewertung und ermöglichen den kontinuierlichen Vergleich verschiedener Interventionen. Adaptive statistische Methoden wie nahtlose Übergänge zwischen Phasen und Zwischenanalysen kommen häufig zum Einsatz, um die Zuweisungen anzupassen und unwirksame Behandlungen abzubrechen. Dieses Design ist besonders vorteilhaft für heterogene Krankheiten wie Krebs und neurodegenerative Erkrankungen, in denen zahlreiche zielgerichtete Therapien und Biomarker existieren.

7) Non-inferiority and equivalence trials

Klinische Studien, die nichtunterlegeneheits- oder Äquivalenzstudien sind, bewerten eine neue Behandlung im Vergleich zu einer Standardbehandlung. In Nichtunterlagenheitsstudien wird nachgewiesen, dass die neue Behandlung mindestens so gut wie die Standardbehandlung ist, wobei ein vorab definierter Grenzwert nicht überschritten werden darf. Dies ist von Bedeutung, wenn die neue Therapie weitere Vorteile wie eine höhere Sicherheit oder geringere Kosten mit sich bringt.

Äquivalenzstudien haben dagegen das Ziel, nachzuweisen, dass die neue Behandlung eine echte Wirkung entfaltet, die statistisch mit der der Standardbehandlung identisch ist. Um die Gleichheit in Sicherheit und Wirksamkeit zu belegen, muss das Konfidenzintervall für den Unterschied innerhalb einer festgelegten Äquivalenzmarge liegen.

8) Superiority trials

Klinische Überlegenheitsstudien haben zum Ziel, die Effektivität einer neuen Therapie im Vergleich zu einer Kontrollbehandlung – meist einem Placebo oder der derzeitigen Standardtherapie – zu evaluieren. Die wesentliche Annahme besteht darin, dass die neue Therapie einen klinisch relevanten Vorteil bietet. Ein wesentlicher positiver Unterschied in der Analyse bestätigt die Überlegenheit der Behandlung; andernfalls kann sie keinen Nutzen belegen oder sogar negative Auswirkungen aufzeigen. Bei diesen Studien sind die Wahl einer relevanten Effektgröße, die Bestimmung geeigneter Endpunkte, die Gewährleistung ausreichender Aussagekraft sowie die Kontrolle von Typ-I- und Typ-II-Fehlern von Bedeutung. Auch Robustheit in Bezug auf Randomisierung, Verblindung und vordefinierte Analysepläne ist von entscheidender Bedeutung.

9) Pragmatic trials

Klinische Studien, die sich mit der Evaluierung der Effektivität von Interventionen in realen Praxen befassen, werden als pragmatische Studien bezeichnet. Ihr Ziel ist es, die Auswirkungen typischer Gesundheitsinterventionen in unterschiedlichen Patientengruppen und Versorgungswegen zu untersuchen. Zu den wichtigen Merkmalen dieser Studien zählen breite Zulassungskriterien, flexible Behandlungsverfahren, relevante Ergebnisse wie Lebensqualität und symptomatische Belastung sowie minimale Belastungen für Ärzte und Gesundheitssysteme.

10) Explanatory (explanatory/pure efficacy) trials

Erklärende Studien sind klinische Forschungsprojekte, die unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt werden, um das Potenzial einer Intervention in Bezug auf ihre Wirksamkeit zu testen. Sie sorgen dafü, dass die Behandlung ihre Wirkung entfalten kann. Außerdem reduzieren sie Variabilität und halten sich an standardisierte Verfahren. Zu den bedeutsamen Eigenschaften zählen strenge Ein- und Ausschlusskriterien, Randomisierung, Verblindung, kontrollierte Dosierungsschemata, spezifische Ergebnismaße und das Management von Begleittherapien.

11) Registry-based trials

Klinische registerbasierte Studien verwenden Daten aus Patientenregistern, um Behandlungen und Interventionen zu untersuchen. Teilnehmer werden häufig anhand von Krankheits- oder Bevölkerungsregistern identifiziert, und die Ergebnisse beruhen auf diesen Daten, ergänzt durch randomisierte Elemente. Diese Untersuchungen nutzen reale Patientenpopulationen und umfangreiche Stichproben, um die Effektivität, Sicherheit und vergleichende Effektivität in praktischen Settings zu analysieren.

12) N-of-1 synthesis and replication

N-of-1-Studien stellen ein Studiendesign dar, das den Fokus auf einzelne Patienten legt, welche in randomisierten oder überkreuzten Perioden unterschiedliche Behandlungen erhalten. Dieser Ansatz eignet sich besonders für chronische, stabile Erkrankungen mit konstanten Symptomen, da er einen direkten Vergleich der Wirksamkeit von Therapien innerhalb derselben Person ermöglicht. N-of-1-Studien leisten einen Beitrag zur individuellen Therapieanpassung und zur Bewertung persönlicher Reaktionen. Basieren sie auf Daten mehrerer Personen, können sie auch breitere Forschungsergebnisse liefern. Die zusammengefassten Ergebnisse liefern Erkenntnisse, die für Einzelpersonen und Populationen geeignet sind.

13) Early-phase (Phase I/II) umbrella

Ein Early-Phase-Umbrella (Phase I/II) dient als integrativer Rahmen, der die Ziele und Designmerkmale klinischer Studien in den Phasen I und II vereint. Er lenkt die Entwicklung, Sicherheitsüberwachung und frühe Wirksamkeitsbewertung über mehrere verwandte Studien und integriert sicherheits- sowie dosisbezogene Prioritäten aus Phase I mit vorläufigen Wirksamkeitssignalen aus Phase II, um Hypothesen zu verfeinern und geeignete Kandidaten für weitere Tests auszuwählen.

14) Bayesian trial designs

In der klinischen Forschung verwenden bayesianische Studiendesigns bayesianische Wahrscheinlichkeiten für kontinuierliche Entscheidungsfindung. Diese Designs nutzen Vorabinformationen und beobachtete Daten, um die Wahrscheinlichkeit von Hypothesen während der Datenerhebung für a-posteriori-Überzeugungen zu aktualisieren. Zu den wesentlichen Aspekten gehören die Bestimmung von A-priori-Verteilungen, die Berechnung von A-posteriori-Verteilungen nach jeder Patientenkohorte sowie das Treffen von Zwischenentscheidungen wie vorzeitiges Beenden oder adaptive Randomisierung, basierend auf definierten Regeln. Diese Vorgehensweisen tragen zur Flexibilität, Effizienz und zu ethischen Überlegungen bei.

15) Group-sequential designs

Klinische Studien mit gruppensequenziellen Designs beinhalten geplante Zwischenanalysen, die dazu dienen, zu entscheiden, ob die Studie fortgesetzt oder abgebrochen werden soll. Daten werden zu vorher festgelegten Zeitpunkten oder nach Erreichen einer bestimmten Anzahl von Teilnehmern überprüft. Die Gesamtfehlerquote vom Typ I wird durch Grenzen oder Ausgabenfunktionen, die Abbruchkriterien definieren, im Design kontrolliert. Diese Grenzwerte beruhen häufig auf frequentistischen Statistiken und garantieren die statistische Integrität. Wenn frühe positive Ergebnisse vorliegen, können solche Designs die Studiendauer verkürzen und die Exposition gegenüber ineffektiven Behandlungen reduzieren, während sie gleichzeitig eine strenge Fehlerkontrolle gewährleisten.

16) Seamless phase trials

Klinische Studiendesigns, die verschiedene Phasen wie Phase II und III in einer einzigen fortlaufenden Studie zusammenfassen, werden als nahtlose Phasenstudien bezeichnet. Sie gestatten den Übergang zwischen Phasen der Entwicklung, wie Dosisfindung und frühen Wirksamkeitsanalysen, ohne dass separate neue Studien begonnen werden müssen. Durch den Einsatz gemeinsamer Protokolle und adaptiver Elemente beschleunigt dieser Ansatz die Entwicklung, steigert die Effizienz und verringert sowohl die Anzahl der benötigten Patienten als auch die doppelter Verfahren.

17) FACT (factors affecting cross-trial) and adaptive dose-finding

Die Elemente, die Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit und Synthese von Resultaten aus unterschiedlichen klinischen Studien haben, werden FACT (Factors Affecting Cross-Trial) genannt. Diese Faktoren umfassen Unterschiede in der Patientenpopulation, im Studiendesign, den Messmethoden und Behandlungsschemata sowie potenzielle Verzerrungen, die Datenqualität und die Analysepläne. Diese Aspekte können die Konsistenz und Interpretation der Studienergebnisse bei der Kombination oder dem Vergleich mehrerer Studien beeinträchtigen, was eine sorgfältige Anpassung und Kontextualisierung notwendig macht.

Bei der adaptiven Dosisfindung handelt es sich um Verfahren, mit denen die ideale Dosierung im Verlauf einer Studie schrittweise bestimmt wird. Die Dosis wird in Echtzeit ausgewählt oder angepasst, basierend auf den gesammelten Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit. Diese Verfahren nutzen häufig statistische Modelle wie Regressions- oder hierarchische Modelle sowie adaptive oder bayessche Designs und vordefinierte Entscheidungsregeln, um unwirksame Dosen auszuschließen und die Dosierung zu optimieren. Das Hauptziel besteht darin, effizient die geeignetste Dosis zu bestimmen und dabei den Schutz der Teilnehmer sowie die Integrität der Studie sicherzustellen.

18) Dose-escalation and de-escalation studies

Dosiseskalationsstudien starten mit einer geringen Dosis und steigern diese schrittweise, um die höchstverträgliche Dosis oder eine empfohlene Phase-2-Dosis zu bestimmen. Abbruchregeln und Sicherheitsüberwachung sind vorher festgelegt. Andere Studien hingegen bestimmen die minimale wirksame Dosis und minimieren Nebenwirkungen, indem sie die Dosis von einem höheren Niveau herabsetzen, während die Wirksamkeit erhalten bleibt. Die Dosis-Wirkungs-Beziehung zu veranschaulichen und Dosierungsrichtlinien für künftige Studien zu erstellen, ist das Ziel beider Herangehensweisen.

19) Pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) modeling trials

Mathematische und statistische Modelle werden in pharmakokinetischen/pharmakodynamischen (PK/PD) Modellierungsstudien verwendet, um das Verhalten von Arzneimitteln im Körper (PK) und die Beziehung zwischen den Konzentrationen von Arzneimitteln und ihren Wirkungen (PD) zu analysieren. PK-Modellierungen dienen der Quantifizierung von Medikamentenkonzentrationen im Plasma und in Geweben über einen bestimmten Zeitraum, wobei Prozesse wie Absorption, Verteilung, Metabolismus und Ausscheidung berücksichtigt werden. Diese Konzentrationen werden durch PD-Modellierungen mit klinischen Effekten oder Biomarkern, wie etwa Blutdrucksenkung oder Tumorschrumpfung, in Verbindung gebracht. Dies erfolgt unter Verwendung von Dosis-Wirkungs-Beziehungen und Reaktionsverzögerungsmodellen.

PK/PD Studien dienen unter anderem der Bestimmung der kinetischen Parameter eines Medikaments (wie Clearance, Verteilungsvolumen), der Analyse der Expositions-Wirkungs-Beziehung zur Ermittlung geeigneter Dosierungen bei akzeptabler Sicherheit, der Hilfe bei der Dosisbestimmung für folgende Studienphasen sowie der Möglichkeit einer individualisierten Dosierung und einer therapeutischen Arzneimittelüberwachung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Formulierungen und Verabreichungsmethoden zu vergleichen und Szenarien zu simulieren, um das Studiendesign und die Dosierungsschemata vor der Durchführung großer Studien zu optimieren.

20) Pediatric and neonatal trials with age de-escalation

In pädiatrischen und neonatalen Studien wird die Altersdeeskalation als Methode zur Bewertung neuer Therapien verwendet, wobei der Ansatz bei älteren Kindern beginnt und sich schrittweise auf jüngere Altersgruppen bis hin zu Neugeborenen erstreckt. Es soll gewährleistet werden, dass die Dosierung in allen Altersgruppen angemessen und sicher ist. Dazu sollen altersabhängige Regeln zur Teilnehmerrückführung zur Anwendung kommen. Wissenschaftler beginnen mit älteren Kindern, die physiologisch Erwachsenen näherkommen, und überprüfen Dosierung sowie Sicherheitsbewertungen bei jedem Übergang zu jüngeren Gruppen. Mit dieser Herangehensweise können altersgerechte Dosierungsrichtlinien entwickelt und Risiken bei sehr jungen Patienten verringert werden, indem Entwicklungsunterschiede in der Arzneimittelverwertung berücksichtigt werden.

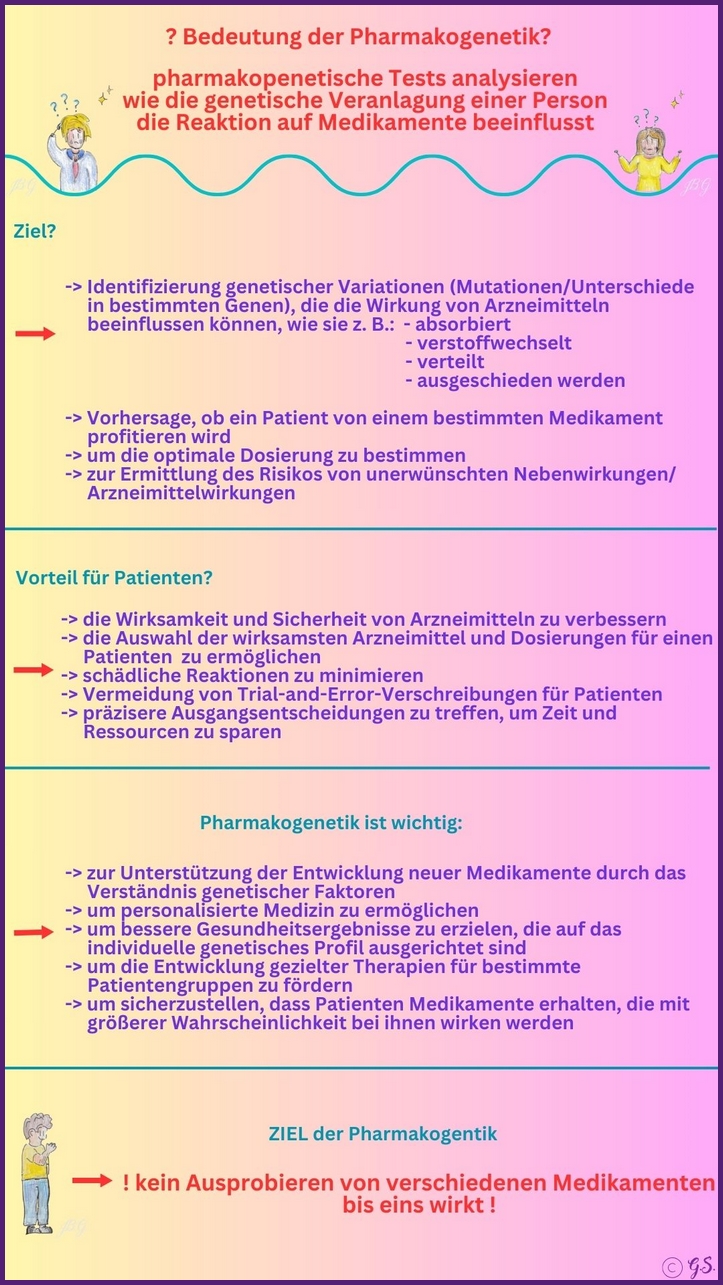

21) Pharmacogenetic trials

Pharmakogenetische Untersuchungen beschäftigen sich damit, wie genetische Variationen die Medikamentenreaktion beeinflussen. Ziel ist es, genetische Varianten zu bestimmen, die die Absorption, Verteilung, den Metabolismus und die Wirksamkeit von Arzneimitteln sowie das Risiko von Nebenwirkungen verändern. Das Ziel besteht darin, individualisierte Therapien zu realisieren, indem Teilnehmer nach ihrem Genotyp stratifiziert und Genotyp-Phänotyp-Assoziationen bewertet werden, um die optimale Dosierung vorherzusagen, die Wirksamkeit zu erhöhen und Toxizität zu verringern.

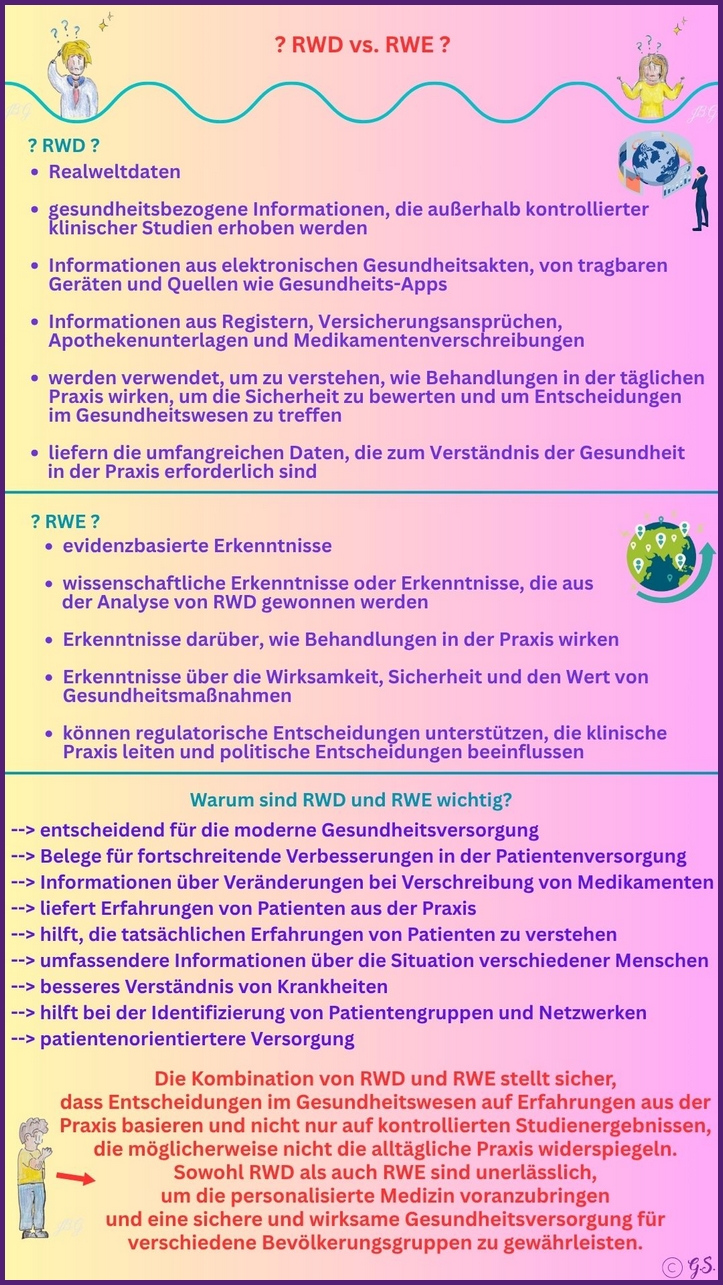

22) Real-world evidence studies

Daten aus nicht-traditionellen klinischen Quellen werden in Real-World-Evidence-Studien verwendet, um die Wirksamkeit von Medikamenten in der Praxis zu bewerten. Sie untersuchen Daten aus elektronischen Gesundheitsakten, Abrechnungsunterlagen, Patientenregistern und tragbaren Geräten. Diese Studien tragen zur Bewertung von Behandlungen für unterschiedliche Patientengruppen bei, überwachen die langfristige Sicherheit und unterstützen die Entscheidungen von Ärzten, Aufsichtsbehörden und Kostenträgern.

Real-World Evidence (RWE) Bedeutung

Praxisdaten, auch als Real-World Evidence (RWE) bekannt, gewinnen für Akteure im Gesundheitswesen zunehmend an Bedeutung. Regulierungsbehörden wie die FDA und EMA akzeptieren zunehmend RWE als Basis für Produktkennzeichnungen, post-marketing Überwachungen sowie in einigen Fällen für neue Indikationen oder beschleunigte Zulassungen. Kostenträger und Stellen der Gesundheitstechnologie-Bewertung nutzen RWE zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und praktischen Relevanz von Behandlungen, was Auswirkungen auf Entscheidungen zu Erstattungen und Arzneimittellisten hat. RWE intensiviert die Sicherheitsüberwachung nach der Markteinführung, indem es langfristige Sicherheitsdaten und seltene unerwünschte Ereignisse sammelt, die in klinischen Studien nicht immer erkennbar sind. Es erlaubt außerdem Vergleiche über größere Patientengruppen und unterschiedliche Behandlungsmuster, wodurch es für Leitlinien und die klinische Praxis von Bedeutung ist. RWE ergänzt die Daten klinischer Studien, hilft dabei zu verstehen, wie Behandlungen bei bestimmten Untergruppen wirken, die in Studien oft nicht ausreichend vertreten sind, und unterstützt die personalisierte Medizin. Forschung mit pragmatischem Ansatz lässt darauf schließen, dass praktische Studien schneller und kosteneffizienter umgesetzt werden können, um zeitnah evidenzbasierte Antworten auf klinische Fragestellungen zu liefern. RWE bietet zudem wertvolle Informationen für die Entwicklung von Arzneimitteln und das Management ihres Lebenszyklus. Es dient als Leitfaden für die Planung von Studien, Erweiterungen der Kennzeichnung und Bewertungen des Verhältnisses von Risiko zu Nutzen während der Produktlebensdauer.

|